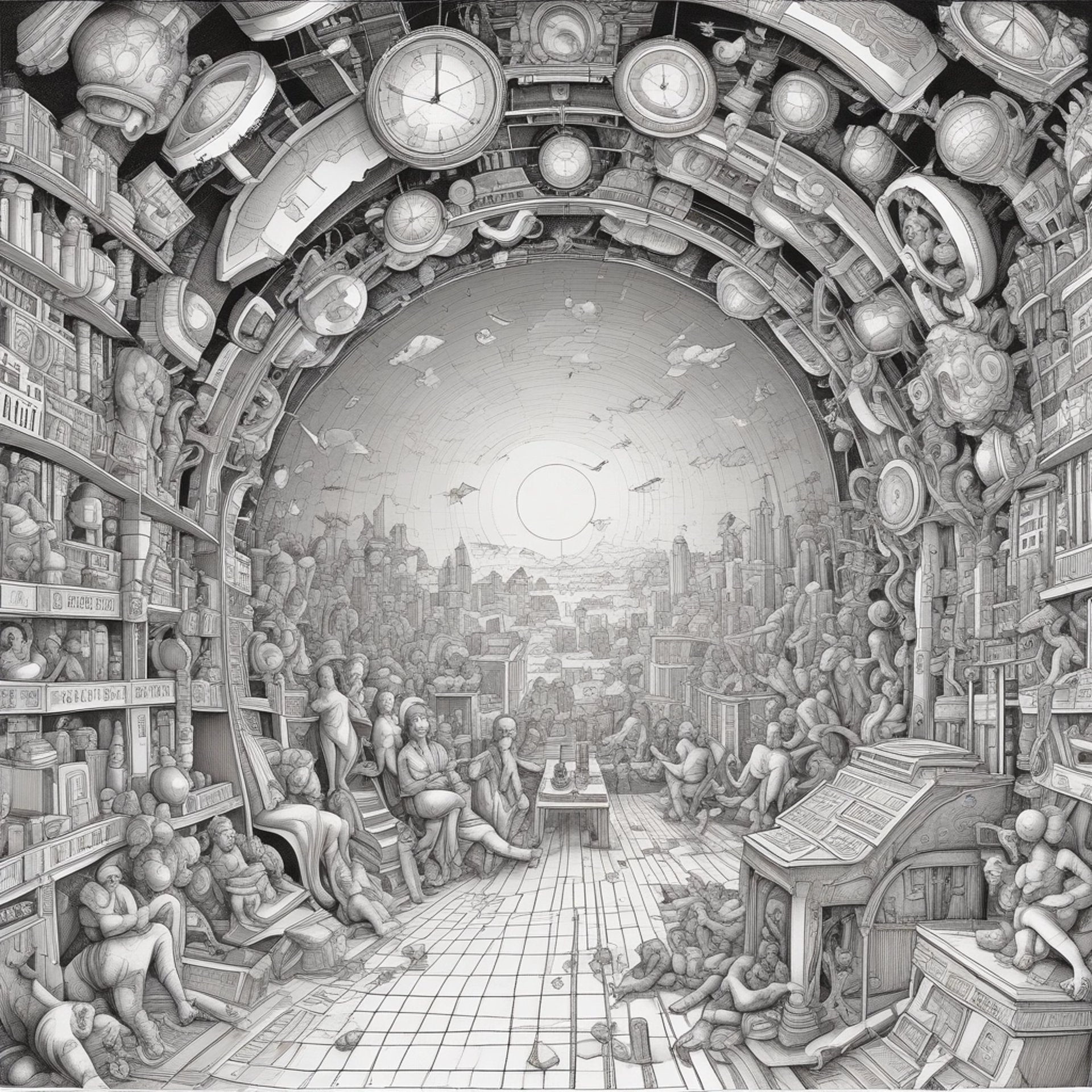

Wisdom Era

015.about Spatiotemporal-Thinking

about spatiotemporal-thinking. The power of spatiotemporal-thinking is not just the function of the scene of words, the power of philosophical speculation is its most important function.

PuYiHETong

Spatiotemporal thinking encompasses the ability to perceive and analyze relationships across both space and time, shaping our understanding of complex ideas and phenomena. It transcends the simplistic arrangement of words, drawing upon a deeper philosophical inquiry that enables us to connect disparate concepts and visualize the interplay between various elements of existence. This form of thinking empowers individuals to engage in richer philosophical speculation, allowing for profound insights into the nature of reality and our place within it. By harnessing the power of spatiotemporal thought, we can explore theoretical landscapes, derive meaning from our experiences, and foster a more comprehensive grasp of the world around us. Ultimately, it offers us a unique lens through which to navigate our intellectual journey, stimulating curiosity and creativity in the pursuit of knowledge.

The essence of spatiotemporao-.thinking lies in observing its changes, observing its subtlety, observing its contours, where scene is a variable rather than a fixed rule. Seeing the scence and seeing the righteousness, seeing the righteousness can construct the scene, the scene can form the text, music and painting, and it is crude to take meaning from Part of the content.

Polysemous scenes should be avoided in writing as much as possible; when unavoidable, they should be limited or suggested by context.

This article was written with heart, and the references were directly included in the text. It's difficult to translate, so I'll just translate the main points. The above English can be ignored, it was written by AI.

The reader will get the gist of the translation below, but there is much in the original that is really a digression in order to accommodate itself to traditional methods writing.

象论

摘要:意象之能不只是文字的形象之能,哲学思辩之能才是其最重要的功能。

关键词:象,象学,哲学,文学。

前言:写了《象说》和《时空与实在同在》之后,本不想写《象论》这样的文字的(于我而言,学术档次是差了一点。另一方面,象我这样做学问的有这些便已够了。),但是近来看了一下刘师培的《中国中古文学史》之后认为还是要写一下的。

象本为意,也就有意象之说,但与照像的像形同而神不同(象本是意识过程中的一环。)。大连理工大学的叶君远先生讲《中国古典诗歌意象》时对意象概念讲得很是清楚,但于《象学》的重要性还是认识不够。《象学》不只在诗歌方面有重要的作用,它是认识论的一个基本的方法,自然是可以用到其它文字方面去的。至于形象思维之说,那是贬低了《象学》的功能。

《音象学》还需要一些时日,大致的感觉已经有了,我自己用是没什么问题(我于阻塞处可以寻找到变化,这个不是所有人能具有的。),要写出来却还不够成熟。哲学思辩要用到象(哲学是要用象去思维的,不是用语言。不得窍的人容易在此犯错误,经常说一些经不起推敲的看似正确的话。),如同看电影。写文章要用《象学》,须辅以节奏。语言节奏涉及的方面就比较细致了,不仅仅是平仄律的问题,有句式、词语、声调、声韵母、发音的口腔前后、标点符号的变化(稍加用心一下就可以了,处情处景会比较容易的。)。好象很复杂,其实这样反而简单,不必过分考虑平仄的问题,只着意在象的优美方面用功,然后让语言自然地流出(语言的旋律与意象的旋律一致。)。对于多意的象在写作是应尽量避免,不能避免时用上下文限定或暗示。

本文仅做一个入门级的介绍,当然对于有心的人大概应已够了,做学问本来就是个人的事,我说得再好读者自己不用心也没什么大用。

虽然如此,还是尽可能地写得专业一点,以《象学》[1]为《象论》,不搞文献堆砌,不能丢了心中的骄傲。

人类自认识世界起就有了认识的工具象,不知什么时候却就没了这传统。对于《象学》的看法人们多从易的玄卦,但《周易》实是周公昌的战斗诗篇。

闻乐起舞,以物或以意构图,先有河图,然以八卦[2]为《象学》之开端,纳入了相及相变。相有变便可无穷,变而生数,变而有谐,智慧便于此处而演生。八卦演相变(卦相),传《象学》以图形,后演为易,玄而为卜者也。易者简也,就是使事情变简单的意思,这正是《象学》的功能,玄之者为利所驱也。玄而又玄,到后来就把自己也给玄进去了。

“道冲而用之或不盈。渊兮,似万物之宗。挫其锐,解其纷,和其光,同其尘。湛兮似或存。吾不知孰之子,象帝之先。”,这里的“象帝”为意识、认识。帝者,主宰也;象帝,象之帝君人也,三国曹魏时的王弼误为天帝。象本就为意象,字、声、画、舞皆为象象说。象说有具象与解象之分,具象以形似,解象以意切,为文具象与解象同重。

[1] 象学不仅仅限于形象之能,哲思辩也要用到的。不会者以语言思维,经常会说一些看似正确却经不起推敲的话语。

[2] 八卦有先天与后天之分,后天八卦为周文王将八卦变形以示心意也。

象容得相及相变,为认识之基本工具。孔子作易传[1]:《彖》上下、《象》上下、《文言》、《系辞》上下、《说卦》、《序卦》、《杂卦》, 故称“十翼”。十翼皆为象说,象有变而生象数,然汉人象数误于卦画之变,魏晋王弼扫象数之说而归于义理,道儒不相隔之谓也。“触类可为其象,合义可为其征。义苟在健,何必马乎?类苟在顺,何必牛乎?爻苟合顺,何必坤乃为牛?义苟应健,何必乾乃为马?而或者定马于乾,案文责卦,有马无乾,则伪说滋漫,难可纪矣。互体不足,遂及卦变;变又不足,推致五行。一失其原,巧喻弥甚。” , “得象而忘言”,“得意而忘象”,“卦者,时也,爻者,适时之变者也”。

得意而可忘象乎?象本意识,象而有意,意又可构象,意象互动而可成新象。

《道德经》[2]之后的《象学》大家当推《鬼谷子》王诩[3],其后《象学》便渐衰,至庄子重拾,已非彼象了。鬼谷子之徒,举泰山之重而挥之于秋毫之未[4],才学汪洋恣肆,一时风头无俩。

汉武以前,《象学》于文论、诗赋皆有发挥,其时有贾谊的《过秦论》、司马相如的赋等都是泣鬼神感天地的文字,此后便衰于神儒董仲舒之统。东汉困于图谶、章句,两晋玄于道学。唐宋诗词、元曲、明清小说大盛,文论却衰,《象学》只剩下了形象了。清未民初,以章太炎、刘师培为首重拾小学之学,大师辈出,姣姣者众,却被毛泽东夺魁。

刘师培在《中国中古文学史讲义》中有“物成而丽,交错发形,分动而明,刚柔判象,在物佥然,文亦犹之。”之语,只此一说便让人为其学侧目。象之要在于可观其变,可观其微,可观其轮廓,象数为变数而非定规。见情而见义,见义可构象,成象可成文、成音、成画,断文取义以适规者陋。

司马迁治史,流于小说,其功难敌孔子治《春秋》[5]。

魏晋王弼虽扫汉武以来的象数神说,但终归于义理有亏。 “道者,无之称也,无不通也,无不由也,况之曰道。寂然无体,不可为象。”。“以无为本”[6],无者不知也,无之了解也。无有相生相玄,学之妙也。王弼以无为道,玄了。

《黄帝阴符经》:“至静之道,律历所不能契。爰有奇器,是生万象;八卦甲子,神机鬼藏,阴阳相胜之术,昭昭乎进乎象矣。”。“哲以时物文理,恩生于害,害生于恩愚。不以愚已而圣虞,不以奇期圣。自然之道相冲,天地万物生;天地之道浸,阴阳相胜相推,而变化顺矣。”。

用象的功底在于义理,使用的娴熟在于小学与史学。鬼谷子曰:“言有象,事有比;其有象比,以观其次。象者象其事,比者比其辞也。”。比者,类也,比照。次者,序也,变化也。

“孔德之容,惟道是从。

道之为物,惟恍惟惚。

惚兮恍兮,其中有象;

[1] 此类工作也属小学之学,积累所需也,以其为经便谬了。

[2] 《道德经》不但谈论到了象,许多章篇也是应用象学的典范。

[3] 简练而大气的《黄帝阴符经》当为鬼谷子或其门徒所著。《黄帝阴符经》可作《道德经》的序,也可作为《鬼谷子》的序,妙了。鬼谷子不谈《道德经》而实有其学,《庄子》常谈却失之;然《庄子》时有高妙,也当得圣人了。

[4]《鬼谷子》:经起于秋豪之末,挥之于太山之本。

[5] 史以事实传智慧,再好的小说也难敌只言片语的事实记载。近年来,政府整理地方志,多为歌功颂德,劳而无功。

[6] 看起来正确的东西也须看其细致的地方,不能被表面给蒙闭了。就评价而言,只着最基本的地方下手,细枝未节可略过。“以无为本”当然是认识论中最重要的了,也是“道德经”的核心,却被王弼给误玄了。说简单一点,“以无为本”就是要了解事情的真相。他的“无有”与老子的“无有”是不同的。

恍兮惚兮,其中有物。

窈兮冥兮,其中有精;

其精甚真,其中有信。

自古及今,其名不去,以阅众甫。

吾何以知众甫之状哉?以此。”。

象有原本,也有意构,如此交错,然识之进以原本为要。原本者无也,象者有也,无生有,有促无,玄而又玄为众妙之门。“天下有始,以为天下母。既得其母,以知其子;既知其子,复守其母,没身不殆。”,学问之道不过归纳、演绎[1]。

墨子有三表法,本之、原之、用之。于何本之?上本之古者圣王之事。于何原之?下原察百姓耳目之实。于何用之?废(发)以为刑政,观其中国家百姓人民之利。

古之圣贤为史之节点,岂有不究之理?此实为原之,本之为误。本者,出也,以原之之果为演也。然,本于圣贤失于原之之理,法有矛盾,难敌老子的玄德、玄同、习常三法[2]。

象有意,意可有不同的象,如此可为灵感的来源,然终须以意同。

象之相变,为智慧所出。象变而意同,妙语自出之,无穷之计自出之。《象学》是人类的第三只眼,轻风扫过万重山[3]。克服了技能上的困难便可以听从感觉的逍遥发挥,任何一个微小的细节都不放过:

“北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也。化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几吉里也。怒而飞,其翼若垂天之云。是鸟也,海运则将徒于南冥。南冥者,天池也。”。“鹏之徒于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?其视下也,亦若是则已矣。”。

神游于意象之变,大小皆现,动静可以,如此观物察理岂能不逍遥?

逍遥者,神游无碍也。逍遥之游,极物之际,化形于意,化意为象,化象为形,寄言于寓,庄周真够逍遥的了。

《齐物论》“非彼无我,非我无所取。”早于迪卡尔的“我思故我在”两千年,皆时空与实在同在之谓也。道通为一,可齐于物。

齐与不齐,出于属分;齐于类,不齐于不类;爱兼与不兼,出于私分;亲与不亲,亲疏有别;名分之存,利、实有变,可为继乎?物明于辩,不明失于本原。物化于象,象变于意同,于是庄周可梦而为蝶。

是不是,然不然。是若果是,然若果然。是之异乎不是,然之异乎不然。化声之相待,和之以天倪,因之以曼衍,所以穷年也。忘年忘义,振于无境,故寓诸无境。

然不食烟火,以天地文理圣(至人无已,神人无功,圣人无名。),举例夸夸,终失其中。时物文理为事之限,不可逾也。合道而顺,“心生于物,死于物,机在目。”(黄帝阴符经)。事理蕴于物中,非事实难全其信,《庄子》以寓终失于偏。虽此,庄子于象之用,妙而无穷;其辩也时有高妙[4],所以吸引人也。

神游于《毛选》[5]也当有逍遥之感,一字一句皆可传信,于不能处也能找到能,重振了《象学》之能。

[1] 求是之法便为证是之法,不过归纳、演绎罢了。《道德经》著于春秋中后,我今又治《象学》,学问之道诡也。《道德经》之用失于时空之辩,鬼谷子辩于时空文理却利只限于一端,孔儒以民为本成为正统也是中国之幸。然具体的过程总是存在这样那样的变数,求官者总是能找奉承的办法,天子又成为国之本了。历史就在这种翻来覆去的变化中过去了。

[2] 玄德、玄同、习常也就是今天的归纳、演绎,只不过演绎是不能从假设出发的。

[3] 这是一种研究状态,有困难却能克服,也很快。处于其中,会有明显的这种感觉的。

[4] 学问存在于事实之中,不独圣人所独有。愚己圣贤者,其学陋,然其智狡,阴以谋利以其能下之也。陋陋相抻相因,学问终会失其道。

[5] 《毛选》为分类的典范,其中的智慧非《马选》能比拟。《马选》以博玄,《毛选》以理胜。《毛选》与《象学》有什么关系呢?《象学》之于思辩之能尽显于其文之故——思绪缜密,为文平实而巧妙,简练而又大气;说话尾尾,中听动人,非《象学》大师不能做到。概因其以象能尽观其貌,尽观其微之故。

西方于上个世纪初从中国的诗词学得意象,然后中国又从西方学意象概念,彼象已非此象了。

究《象学》之形象之能,南朝梁刘勰《文心雕龙·神思篇》尽乎得之矣:“‘形在江海之上,心存魏阙之下。’神思之谓也。”,也《象学》之法。形为形容,非身也。意思是在讲江海之事时其心实系朝庭,这自然是神思了。“寻声律而定墨,窥意象而运斤。”,“驭文之首术,谋篇之大端。”。“神用象通,情变所孕。物以貌求,心以理应。刻镂声律,萌芽比兴。结虑司契,垂帷制胜。”

《象学》于学问使之易,概因其为工具,舍之而循于章句者思常拙。巧者可无师而自通,概因其只是一个基本的方法。

注:在写《象论》之前先列了一个大致要写的提纲,本以为会写得很长,却又是如此地短,然意似乎已尽:

1、象之起源,河图与洛书,《八卦》(先天八卦)

2、《周易》

3、《道德经》

4、《黄帝阴符经》,《鬼谷子》

5、王弼

6、刘勰《文心雕龙神思》

7、刘师培《中国中古文学史》,写得洋洋洒洒而自如,然已不可细看了。就近代国学大师而言,他可要与章太炎公并首了,鲁迅的《中国小说史略》《汉文学史纲要》不与这二位遑让,于细致甚有过之,其他人则要逊色许多。

象学的作用

8、象学入门

9、史巫,史巫是历史发展过程绕不过去的一个现象,曾经具体地存在过,后来却发展为形销意存。传承历史,传播智慧,这是史巫的贡献。玄以骗人,这是史巫的无奈,也是人类自身的局限所致——不玄不相信,不玄不给钱。在智慧面前,人们都自以为能。在神面前,人们才会自以为小。

10、《庄子》《逍遥游》

11、学问之道在于细致

12、彪罗:克服技术上的困难,完全释放自己,听从自己当时的感受。

魏因加特纳:准确把握作品的基础上,要注意突出每一首作品的特征,哪怕是微小的细节。